Mon été 2025 fut à deux doigts d’être un été sans Joachim Trier et son nouveau film. Le rejet épidermique dont il a fait l’objet dans les zones algorithmiques où j’évolue m’a conforté dans le choix auquel mon emploi du temps m’incitait de toute manière : faire l’impasse dessus à mon retour des iles Seychelles. Mais ce rejet épidermique m’a rappelé le mien lors de la sortie de « Julie en 12 chapitres », si épidermique que je n’ai pu l’exprimer sans bégayer lorsqu’il fut question de ce film il y a quelques mois dans une des nombreuses soirées mondaines que mon rang social me permet de fréquenter. Il a donc suffi d’un désœuvrement dominical pour que mon été 2025 bascule définitivement, et que je me décide à comprendre calmement mon rapport à ce réalisateur.

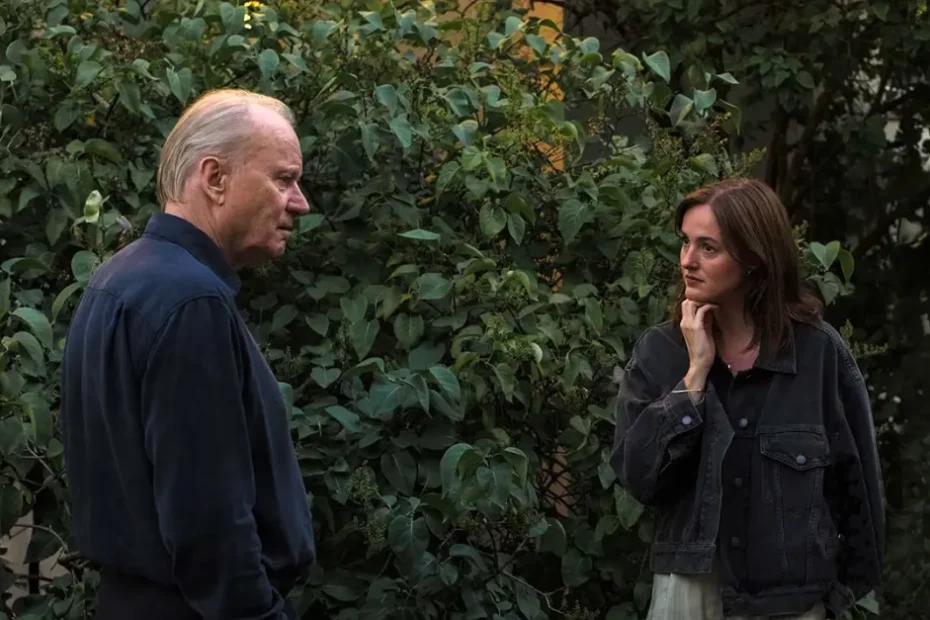

Valeur sentimentale tourne autour d’un scénario. Pas le sien, mais un scénario dans le film. Ce scénario est magnifique, la preuve, on pleure rien qu’en le lisant. Son auteur est un réalisateur qui n’a pas tourné depuis 15 ans, mais qui est génial : la preuve, il fait l’objet d’une rétrospective à Deauville. Durant celle-ci, on projette un de ses films : il est bien sûr émouvant. Son dernier plan, où on voit une petite fille en larmes, fait écho au plan suivant où on voit une Elle Fanning (dont le personnage est « une des meilleures actrices de sa génération ») en larmes. Même le réalisateur, dont la mort de l’épouse ne lui a pourtant même pas tiré une grimace, en est ému à la revoyure. Ce vieux dur à cuire bergmanien veut que sa fille joue le rôle principal pour son nouveau et probablement ultime film, là est le point de départ de l’histoire. La fille est, mais est-il utile de le préciser, une excellente comédienne de théâtre : on l’applaudit debout à la fin de ses performances (ellipsées) et il y aurait fort à parier que pas mal des applaudisseurs sont en réalité en larmes, mais aucun gros plan n’est là pour le montrer, sans doute par pudeur.

Cette manière de procéder, que d’aucuns qualifieraient de démonstrative, est en fait caractéristique du cinéma de Trier : on nous signifie des choses au lieu de les montrer. Et tout comme on nous signifie que tout ce petit monde là a du talent (ce qui n’est en soi pas un problème), on nous signifie tout le temps qu’on est devant du grand cinéma, alors que j’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé une seconde de cinéma durant ces 2h13. Joachim Trier prend des airs de grand cinéma : la maison familiale bergmanienne et ses névroses, l’actrice tourmentée à la Cassavetes, un thème « intemporel » (histoire familiale d’amour et de haine). Il met en branle toute une machinerie plutôt habile à performer un semblant de grand cinéma, qui convainc certes un public moyen (dans tous les sens du terme) de film d’auteur, mais où n’arrive à affleurer le vrai ou l’authentique (j’ai pas mieux comme mot) préalable à une expérience esthétique.

Un aspect du film suffit à nous en convaincre : la raison originelle de cette relation dégradée entre ce père et ses filles. « Il n’était pas là ». On n’en saura pas plus, mais y a-t-il autre chose à savoir ? En l’état, c’est peu. En Norvège, c’est peut-être le summum de violence, mais pour une autre fraction de l’humanité connue sous le nom de « non-norvégiens », ce n’est pas grand-chose. Certes, on me dira, à raison, que les relations parents-enfants sont faites, dans la plupart des cas, de ce pas grand-chose, c’est pourquoi elles sont passionnantes : elles sont intrinsèquement problématiques sans forcément être abusives ou violentes. Même les meilleurs parents nous pèsent, voire nous traumatisent, sans qu’il y ait pour autant de conflit patent. Mais si c’est ce que voulait raconter le film, pourquoi toute cette boursouflure mélodramatique ? Pourquoi tout ce déploiement narratif et visuel qui semble claironner une montée vers des extrêmes de cruauté bergmaniens ? Alors qu’il a suffi de la médiation providentielle d’une production Netflix pour désamorcer tout ça ? La réponse est simple : Trier correspond à la définition stricte du faiseur, il imite une forme sans se poser la question de son intérêt ou de son esprit. Une forme ne répond pas, pour lui, à la question de la représentation du réel, elle est une performance à répliquer. Son précédent film c’était du Woody Allen et du Rohmer, cette fois c’est du Bergman. Pour le cinéphile aguerri, cette tentative d’escroquerie artistique a de quoi agacer, et c’est pourquoi elle agace.

Et ce quand bien même en tant que norvégien, le mélodrame cruel n’est pas ce qui sied le mieux à l’un des pays les plus pacifiés de la planète. Peut-être le cinéma norvégien devrait-il nous inventer un cinéma totalement non-conflictuel, au lieu de ça, ce film, ainsi que la trilogie Oslo à laquelle on a eu droit en début d’été, nous miment des airs de cinéma qu’on connait déjà : ils ont en fait inventé le air cinéma.

(NB : cette chronique n’a pas pour but ou pour vocation d’inciter à la moquerie ou à la haine contre quelque pays que ce soit)